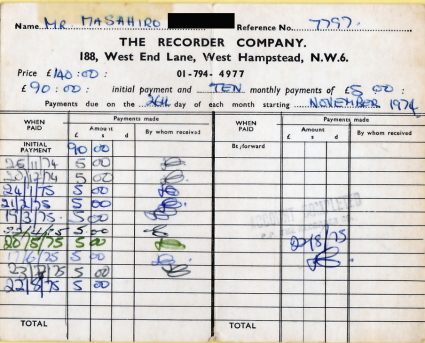

| ウエストハムステッドの電気屋さん 休日などTMが来ると、帰りは必ず僕が彼女の家まで送っていくのが習慣になっていた。 キルボーンから地下鉄ウエストハムステッド駅、フィンチリー通り駅の横を通って彼女の家まで歩いて行く。 とは言っても、それぞれの駅はそう離れているわけではないので、それ程の時間は要しない。 何しろ、ウェストハムステッド駅からフィンチリーロード駅は見えているのだ。 ウエストハムステッド駅を出て右の方へ向かって歩くと下にベーカールーラインの線路と、その横にBritish Railの線路上を通過し、ウエストエンドレーンになる。 この道路沿いに一軒の電気屋さんがある。 名前を The Recorder Company と言うが、この小さな町の電気屋さんのウインドウにソニーのステレオセットが展示されていた。 値段は£140.00。 とても僕が直ぐに買えるようなしろものでは無かったが、この店の前を通ってはウインドウに飾られてあるセットを僕はじっと見ていた。 そんなある日、いつものように僕がウインドウを覗き込んでいると、一見フォーレンダムで逢ったカメラ屋の主人風の上品そうな主人が出てきて僕に話しかけてきた。 「このステレオをよくご覧になっているようですが、宜しければ中でごゆっくりご覧なさい。」そう言っているようだ。 言われた通り僕は中に入ると、その主人は1本のカセットテープを持ってきて、そのステレオセットのデッキにテープを挿入し、Playスイッチを押した。 僕が洲本で持っているセットに比べれば比較にならない程度の音だった筈だが、そのときの僕には何十万円のセットより素晴らしい音に聴こえる。 ステレオは欲しいが、残念ながら今の僕にはそんな余裕が無いこと、そして僕の立場を正直に時間を掛けてゆっくり話した。 主人は一寸考えた後、一つの提案をしてくれた。 「月賦という手があります。 今幾ら払えて、月幾らなら返せますか?」 「今払えるのは£90.00位で、月£5.00ならなんとか。」 「では月£5.00の10ヶ月で分割にしましょう。」 「もし貴方がこの国を離れる時、このセットが必要なら持ち帰った後、お国から残額を送金してくれればいいし、不要なら下取りしましょう。」そういっている様子。 僕の返事も待たず、主人はステレオセットを梱包し始めた。 そして、この店独自のフォームらしい簡単な支払予定表を出し、必要項目を記入して行く。 僕が記入するのは名前とロンドンの住所、電話番号それだけとサイン。 これが済むと、持って帰って良いと言う。 いや、まだ前払い金も払っていない・・・・・「前を通った時に持ってきてくれれば良い。」と言う。 それ以後、毎月26日になると僕はこの店に£5.00を届け、主人から受領のサインを貰う姿が10回見られたはずだ。 やがて10回目の支払いにこの店を訪ねたところ、この主人は優しい笑顔のまま僕に一枚の封筒と、ちょっと大きめの箱を差し出した。 封筒には£10.00、箱にはヘッドホンが入っている。 何のことか判らず怪訝な顔をしていると、「それは君がもし現金で買ってた場合の値引き分です。」と言う。 そしてヘッドホンは「私とワイフからのプレゼントです。」 僕がこのステレオを持ち帰った時、もし嘘の名前に住所を書いていたら、この主人は大損をした筈だ。 ローンにすれば金利がいる事くらい僕でも解る。 値引きが無いのは金利だと僕は解釈していたのだ。 「人を信じる事は自分を信じる事、そして場合によっては多大な犠牲を覚悟することなんだよ。」 主人と奥さんの笑顔が僕にそう語りかけていた。 このステレオは僕が日本へ帰国の際、TMの友人宅に置いて来た。 ヘッドホンは帰国後も東京で使用していたが、洲本へ引き上げの時の荷物整理で間違って捨てたらしく、今はもう無い。 手元にある支払証を見るたび、ご夫妻の事を思い出す。

ピカデリーの日本料理店Hでバイトをしてる頃、この店にSと言う人がウエイターとして入ってきた。 |